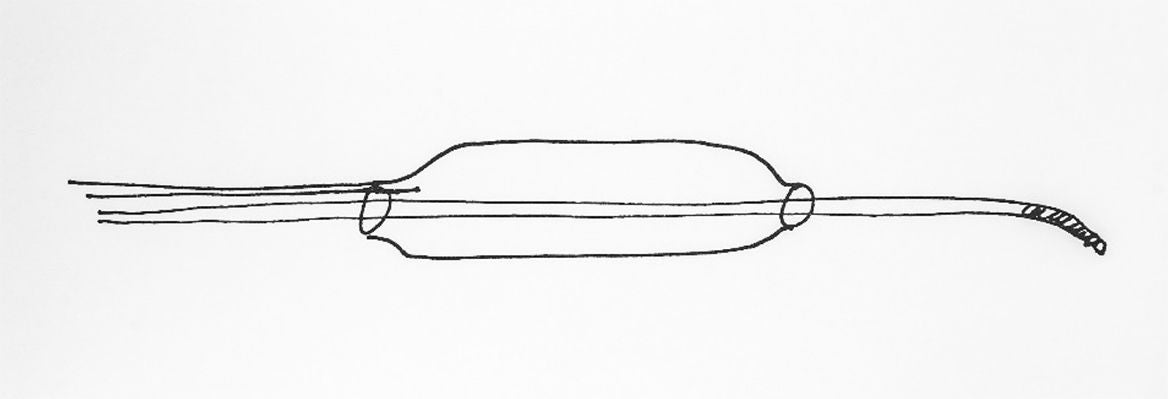

de Haan: Wie sehen Sie die interventionelle Kardiologie heute? Kritisiert wird, dass Deutschland im Vergleich zu anderen EU-Ländern zu viel „herzkathetert“.

Bonzel: Einfachheit und Sicherheit von Monorail-System und Stents führten zu einem Anstieg der Herzkatheterzahlen. In großen kardiologischen Abteilungen mit hohem Anteil akuter Koronarsyndrome (in Fulda ca. 60 %) muss eine höhere Katheterzahl entstehen, wenn die Herzinfarktzahlen hoch ist und Rekanalisationen bis ins sehr hohe Alter ausgedehnt werden. Über die Häufigkeit invasiver Nachuntersuchungen wird viel gesprochen, aber nur selten ist eine geplante Nachangiographie sinnvoll.

Unter der Führung der Profs. Neuhaus, Kassel, Harmjanz, Celle, von Leitner, Hannover und mir begannen wir schon 1992 mit der Qualitätssicherung der PTCA. Es ist der Verdienst von Prof. Neuhaus, die Datenerhebung so einfach zu gestalten (Fragebogen per FAX), dass sich fast 100 % aller ALKK-Kliniken beteiligten, und das stellte den Beginn der Versorgungsforschung dar.

de Haan: Die Arbeitsgemeinschaft Leitende Kardiologische Krankenhausärzte (ALKK) wurde von Ihnen sowie Kolleginnen und Kollegen mit Leben erfüllt. Konnten Sie so die Interessen nicht-universitärer kardiologischen Klinikerinnen und Kliniker besser vertreten?

Bonzel: Die ALKK beanspruchte immer die Interessenvertretung und die klinische Forschung. Durch engagierte hochqualifizierte Mitglieder aller Gruppierungen der Kardiologie nahm das politische Gewicht der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) deutlich zu. Lange war ich Vorsitzender der AG Interventionelle Kardiologie der DGK. Die Tätigkeit in berufspolitischen Verbänden ist wichtig, obwohl ich diesbezüglich nicht sehr ehrgeizig war. Gerne habe ich aber immer meine Sachkunde eingebracht, z. B. bei der Qualitätssicherung oder bei wissenschaftlichen Studien. Ich möchte alle jungen Kardiologinnen und Kardiologen auffordern, sich und ihre Fachkenntnisse auch neben der täglichen Arbeit einzubringen, um Gremienkompetenz zu erwerben.

de Haan: Was würden Sie heute jungen Kardiologinnen und Kardiologen hinsichtlich einer Kliniklaufbahn raten?

Bonzel: Wer neugierig auf Fortschritt und Wissenschaft ist, sollte eine Laufbahn an der Klinik oder an einer Universitätsklinik wählen. Aber auch anderswo, z. B. in großen kardiologischen Praxen, kann Medizin sehr befriedigend sein. Leider sind die politischen Rahmenbedingungen überall kompliziert und teilweise sehr frustrierend.

de Haan: Was meinen Sie dazu, dass kardiologische Kliniken oder große kardiologische Praxen zunehmend in den Fokus von Hedgefonds geraten?

Bonzel: Ich war immer dagegen, finanzielle Gewinne aus der Behandlung von Patientinnen und Patienten an externe Nutznießer weiterzuleiten. Gegebenenfalls sind gesetzliche Hilfen erforderlich, um das besondere Vertrauensverhältnis der Ärztinnen und Ärzte mit ihren Patientinnen und Patienten zu schützen. Für die nötige Effizienz kann auch ökonomische Beratung sorgen. Natürlich gehören dazu selbstbewusste, gut ausgebildete Kardiologinnen und Kardiologen, die nicht profitorientiert sind, sowie eine Interessenvertretung mit ethischen ärztlichen Ansprüchen.