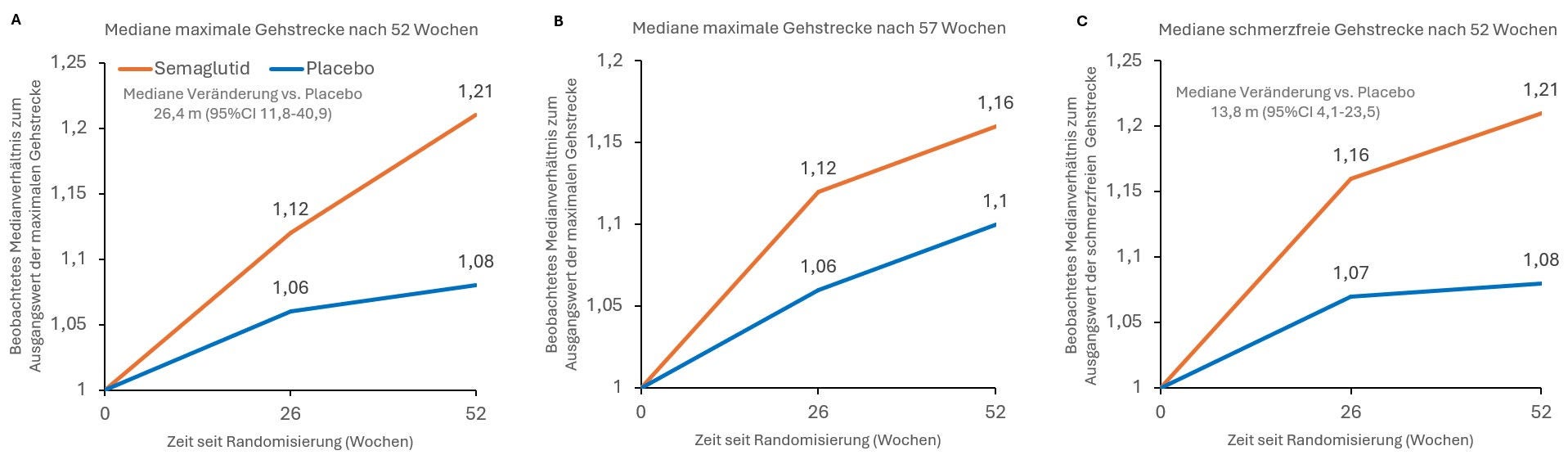

Die Ergebnisse der STRIDE-Studie stellen einen potenziellen Paradigmenwechsel in der Therapie der pAVK dar. Zum ersten Mal konnte in einer groß angelegten, internationalen Studie gezeigt werden, dass ein GLP-1-Agonist – konkret Semaglutid – die funktionelle Kapazität und Gehstrecke bei pAVK-Patientinnen und -Patienten mit Typ-2-Diabetes signifikant verbessert.

Angesichts der sehr limitierten medikamentösen Optionen zur Verbesserung der Lebensqualität bei pAVK, insbesondere bei Claudicatio intermittens, ist dies ein bemerkenswerter Fortschritt. Die beobachteten Effekte auf Gehstrecke, Gewicht, HbA1c und sogar auf den ABI deuten auf ein breites, möglicherweise gefäßprotektives Wirkprofil von Semaglutid hin. Besonders relevant: Der beobachtete Nutzen hielt auch nach Absetzen der Therapie an und ging mit einer guten Verträglichkeit sowie einem signifikant geringeren Bedarf an Rescue-Therapien einher.

Auch wenn bislang nur Patientinnen und Patienten mit Typ-2-Diabetes eingeschlossen wurden, zeigen die Ergebnisse klar das Potenzial von GLP-1-Analoga über die klassische Diabetestherapie hinaus. Weitere Studien bei pAVK-Betroffenen ohne Diabetes sind nun essenziell, um den Einsatzbereich zu erweitern und die zugrundeliegenden Mechanismen besser zu verstehen.

Insgesamt liefert die STRIDE-Studie Argumente dafür, GLP-1-Agonisten künftig als festen Bestandteil in der Therapie von pAVK bei bestehendem Diabetes zu prüfen – insbesondere, wenn konservative Maßnahmen ausgeschöpft sind und eine invasive Therapie (noch) nicht indiziert ist.