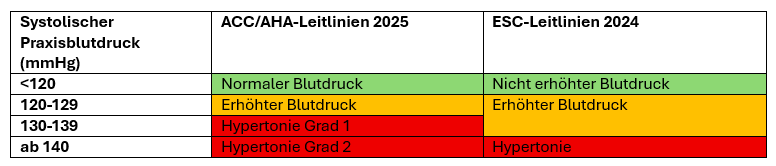

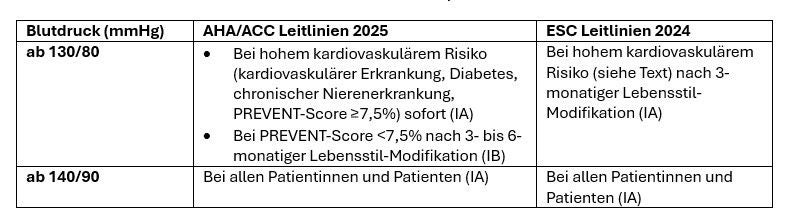

Die ESC-Leitlinien empfehlen bei einem erhöhten Blutdruck (120–139 mmHg systolisch bzw. 70–89 mmHg diastolisch) zunächst lebensstilmodifizierende Maßnahmen. Eine zusätzliche medikamentöse blutdrucksenkende Therapie wird nur bei Patientinnen und Patienten mit einem hohen kardiovaskulären Risiko empfohlen, sofern der Blutdruck nach 3 Monaten Lebensstiländerung ≥130/80 mmHg bleibt. Ein hohes kardiovaskuläres Risiko liegt vor bei manifester kardiovaskulärer Erkrankung, mäßiger oder schwerer chronischer Nierenerkrankung, Hypertonie-assoziierten Endorganschäden, Diabetes mellitus, familiärer Hypercholesterinämie oder hohem Risiko gemäß SCORE2 bzw. SCORE2-OP. Auch bei Patientinnen und Patienten mit einem 10-Jahres-Risiko von 5 % bis 9 % gemäß SCORE2 bzw. SCORE2-OP besteht bei Vorliegen von Risikomodifikatoren eine Indikation für eine medikamentöse Therapie. Zu diesen zählen geschlechtsspezifische Faktoren wie Schwangerschaftsdiabetes, Schwangerschaftshypertonie, Präeklampsie sowie Früh-, Fehl- und Totgeburten und geschlechtsunabhängige Faktoren wie Ethnizität, sozioökonomische Benachteiligung, Autoimmunerkrankungen, HIV sowie schwere psychiatrische Erkrankungen. Ausgenommen von der niedrigeren Therapieschwelle sind Patientinnen und Patienten ab 85 Jahren, mit moderater bis schwerer Gebrechlichkeit, Lebenserwartung unter 3 Jahren oder orthostatischer Hypotonie.

Die ACC/AHA-Leitlinien gehen noch einen Schritt weiter: ab 130/80 mmHg wird bei kardiovaskulären Erkrankungen, Diabetes mellitus, chronischer Nierenerkrankung oder einem 10-Jahres-Risiko ≥7,5 % gemäß PREVENT-Score eine umgehende medikamentöse Therapie empfohlen. Auch ohne das Vorliegen dieser Risikofaktoren wird eine medikamentöse Therapie empfohlen, wenn eine 3- bis 6-monatige Lebensstilmodifikation den Blutdruck nicht unter 130/80 mmHg senkt.

Neuere epidemiologische Analysen4 sowie Mendel’sche Randomisierungsstudien5 zeigen zwar, dass das kardiovaskuläre Risiko bereits bei Blutdruckwerten deutlich unter 120 mmHg kontinuierlich ansteigt und die relative Risikoreduktion durch antihypertensive Therapie unabhängig vom kardiovaskulären Risiko ist. Für die Beurteilung des Nutzens sind jedoch vor allem das absolute Risiko und die Number Needed to Treat (NNT) maßgeblich. Eine Übertherapie kann zu Nebenwirkungen führen, die den Nutzen der Blutdrucksenkung übersteigen. Zudem erschwert sie die Umsetzung der Leitlinien und lenkt die Aufmerksamkeit von jenen Patientinnen und Patienten ab, die aufgrund ihres hohen kardiovaskulären Risikos am meisten von einer Blutdrucksenkung profitieren würden. Daher ist der Nutzen einer medikamentösen Therapie bereits ab einem Blutdruck von 130/80 mmHg bei niedrigem kardiovaskulärem Risiko kritisch zu hinterfragen.